Por José Ignacio Álvarez Chaigneau

Centro de Estudios Marítimos y Navales de la Academia de Guerra Naval

Han pasado casi 505 años desde que, en 1520, desde la borda de las naos de Hernando de Magallanes, la ribera austral del actual Chile ingresó en el atlas del mundo por mar. No fue un hallazgo terrestre ni avance de mesetas: fue una derrota oceánica la que inscribió a Chile en la historia universal. El Estrecho de Magallanes, bisagra permanente entre dos océanos, fijó un principio geopolítico perdurable: Chile se reconoce y se proyecta desde el mar. De allí brota una vocación marítima irrenunciable —comercial, científica, estratégica— que no es consigna, sino origen. Chile nace de proa al horizonte; por eso, su destino es marítimo antes que continental, y precisamente ese destino condujo al país a tomar posesión de ese mítico estrecho el 21 de septiembre de 1843, lo que nos liga a lo más íntimo de nuestra nacionalidad.

Sin embargo, esa historia —como es el sino de nuestro pueblo— forjó un carácter de esfuerzo y esperanza. ¿Cómo se gobierna una nave cuando la carta náutica termina? Imagina montañas hundidas que asoman como dientes de piedra, vientos que mudan de humor como fieras enjauladas y un mar que, a cada hora, dicta otra ley. No hay certezas ni rutas dóciles: solo los tablones de la nave que crujen, un frío que muerde y la fe tozuda de que, más allá de la tiniebla, aguarda un pasaje. Es un territorio donde las llamas se encienden sin aviso y se apagan sin testigos, como si el paisaje respirara fuego. Es el estrecho que unió dos océanos, las luces que bautizaron una isla de brasas y los cuerpos que la imaginación europea elevó a la escala de gigantes. Al final queda la impresión de haber tocado un umbral que no solo se cruza: también mira; un umbral que, finalmente, el pueblo chileno —nacido y criado frente al océano— aprendió a gobernar.

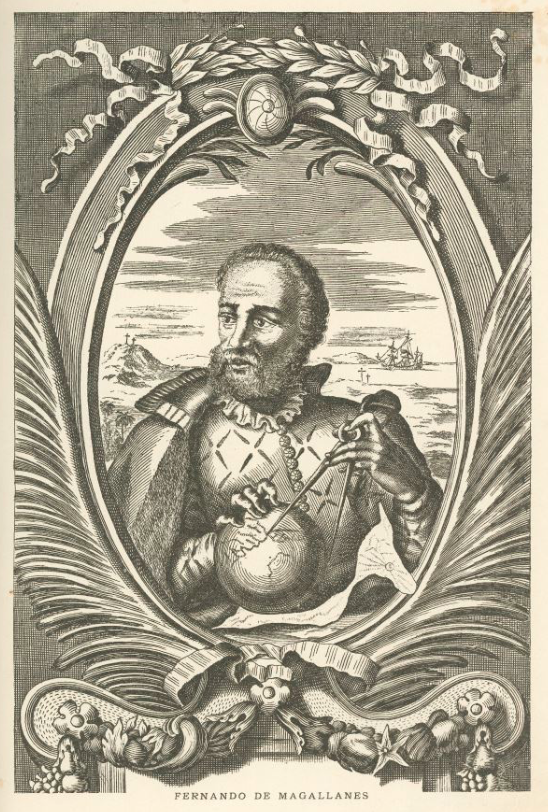

En efecto, veinte años antes de que Pedro de Valdivia llegara desde el norte por vía terrestre y pisara estos parajes, Hernando de Magallanes reconoció por mar la ribera austral del actual Chile. Intrépido y diestro, juró abrir un paso entre Atlántico y Pacífico para alcanzar las Indias: una hendidura aún no cartografiada, un corredor secreto cosido al faldón del continente. Apenas se susurraba, en voz baja entre navegantes veteranos, la conjetura de un paso donde el mapa callaba. No era ruta conocida ni probada. Magallanes la concibió, la buscó con ahínco y la abrió: la hipótesis se volvió realidad a fuerza de voluntad. El paso existía, sí, pero demandaba un tributo que solo la obstinación y el coraje de un marino podían pagar.

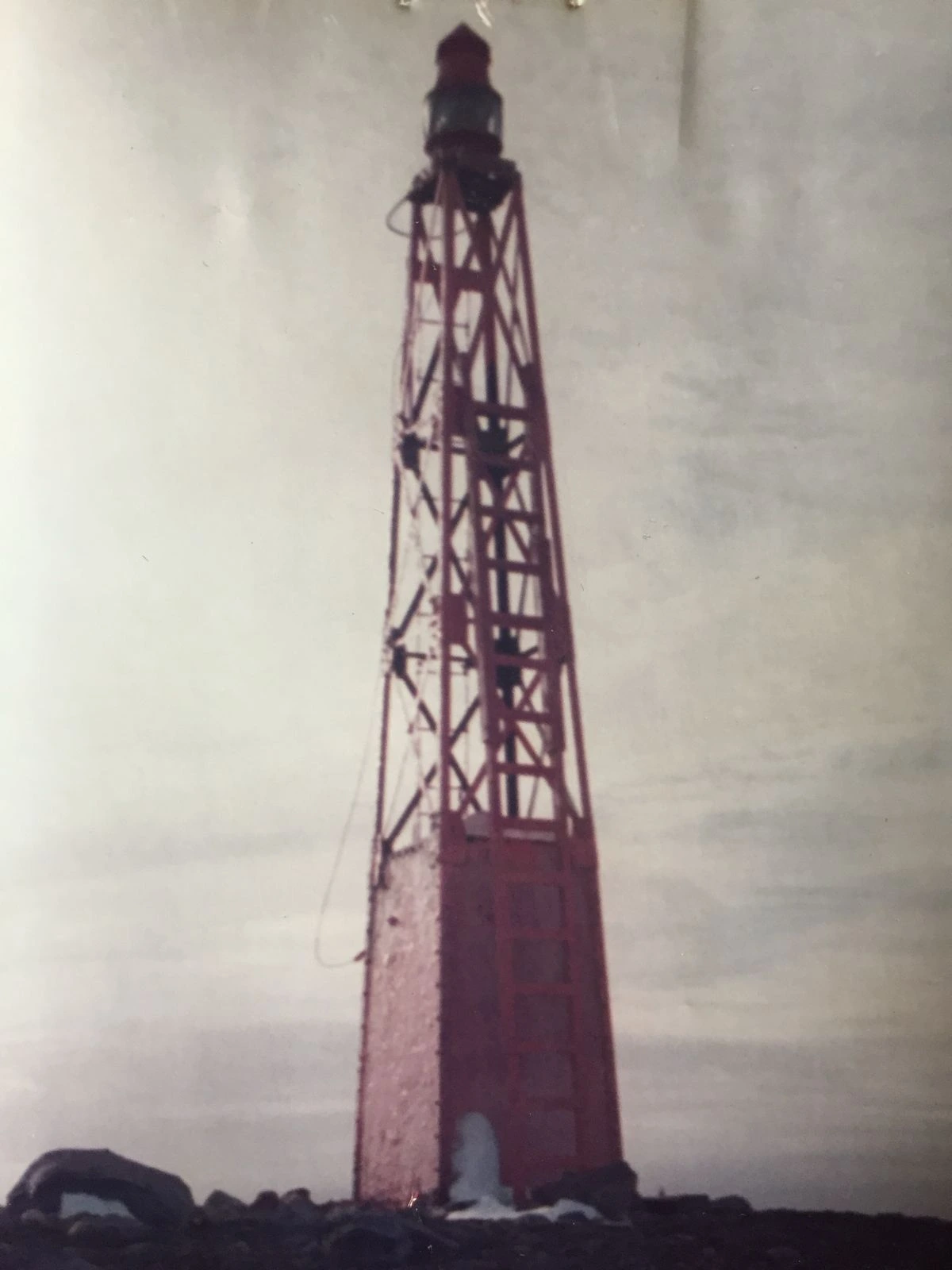

Tres siglos más tarde, ese mismo llamado del mar pondría en marcha la empresa de la goleta de guerra Ancud, al mando del capitán de fragata Juan Williams Wilson (Juan Guillermos), que en 1843 desafió lo inconmensurable para tomar posesión en nombre de Chile y encaminar la consolidación de un espacio indómito —el Estrecho de Magallanes— de decisiva importancia geopolítica.

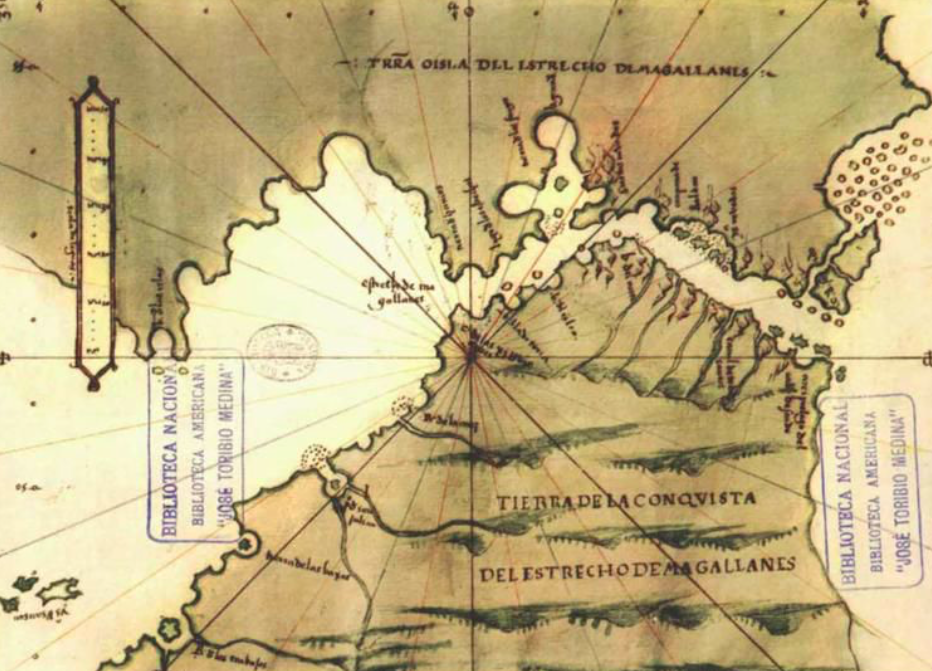

Para calibrar el mérito de la empresa, baste recordar que cinco navíos (Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago) zarparon de Sevilla con el capitán portugués al servicio de Castilla; únicamente uno retornó, después de la primera circunnavegación del planeta, y lo hizo sin el hombre que los había liderado. Así, el paso que hoy lleva su nombre no era entonces camino, sino un laberinto: corredor de aguas heladas sin carta náutica confiable, con rocas al acecho, nieblas pegadas a la superficie y un viento voluble que se alzaba y giraba como si obedeciera a voluntad propia. Las corrientes confundían el rumbo y las naves se veían empujadas hacia escollos invisibles. Cada recodo podía ser puerto o trampa; cada remanso, un engaño de la calma.

Navegar allí no era imponerse al mar, sino rendir ante él un examen único, inapelable y sin segunda oportunidad. La humedad impregnaba velas y almas; la escarcha convertía la cubierta en hielo traicionero; y el viento, en vez de ayudar, castigaba por ambos costados: empujaba y traicionaba. A veces el cielo se abría como telón; a veces desaparecía, y la noche era un paño cerrado aun en pleno día. En tal escenario no se avanzaba por cálculo, sino por pericia: por el ojo del piloto y el gobierno de las velas.

Nada hubo de fácil en el paso del Estrecho de Magallanes: un casco se hizo astillas en rocas sin nombre —que ninguna carta podía anunciar—; otra embarcación desertó y regresó al Viejo Mundo. Los que prosiguieron avanzaron con la lentitud, el hambre y la muerte por compañía. Las enfermedades mermaban a la tripulación; el agua se volvía amarga y los víveres escaseaban. Cada alba sumaba una baja al peaje del Estrecho. La disciplina mantuvo la guardia en silencio y el timón firme; el frío calaba hasta los huesos, la noche acortaba el día y el canal —con su rumor tenaz— dictaba la lección: aquel corredor no concedía indulgencias.

Como sabemos hoy, este paso era el borde de lo conocido, el desvanecimiento de lo familiar. Atravesarlo equivalía a franquear un umbral entre mundos: el mar cerraba su boca y borraba toda huella, mientras la tierra se agazapaba bajo niebla y hielo. Aun así, Hernando de Magallanes se empeñó: guio a los suyos hasta el otro lado y, a fuerza de obstinación, horadó la muralla natural que separaba los océanos Atlántico y Pacífico, consolidando un hito de alcance planetario todavía subestimado, incluso entre nosotros. No completaría la vuelta al mundo —su vida terminaría lejos, en las costas de las islas Filipinas—, pero dejó grabado un símbolo: el estrecho como emblema de audacia y exceso, de conquista y ofrenda. Hasta hoy mantiene el carácter áspero de un paso ganado a contraviento: no concede facilidades; se vence con ciencia náutica, trabajo sostenido y timón firme, herencia viva hasta nuestros días.

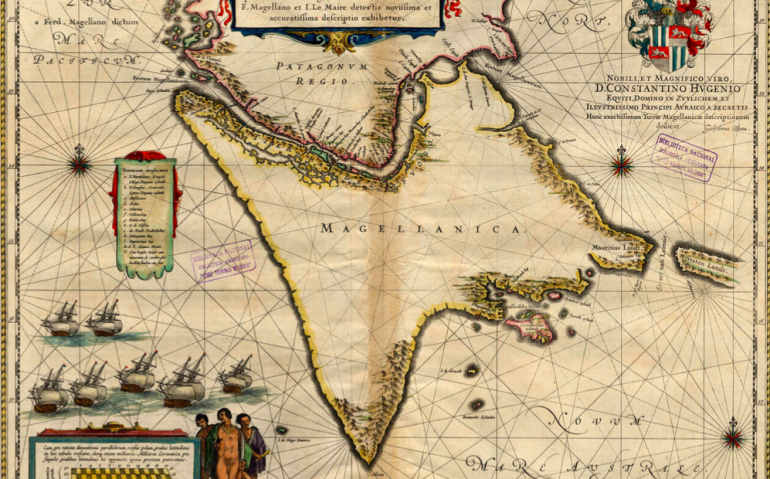

Pero el derrotero de quienes vinieron después no respondió solo al dictamen del mar: quedó también bajo el gobierno de la luz y de la desmesura humana de aquellos hombres de la estepa. En la ribera sur del estrecho, los marinos divisaron fuegos: puntos titilantes en la oscuridad, antorchas danzando sobre laderas, playas y matorrales, brasas que se encendían sin presencia visible alrededor. De esas visiones nació el nombre Tierra del Fuego. No eran espejismos: eran hogueras reales, mantenidas por los pueblos ancestrales, los que hacían del fuego abrigo, lenguaje y rito para resistir el filo del clima austral.

Para ojos europeos —agotados por la singladura y por el filo del frío—, aquello fue presagio de lo desconocido. Desde las cubiertas de sus navíos observaron cuerpos tiznados, diseños rojos, blancos y negros pintados en la piel, danzas y cantos alrededor de lumbres que rompían la noche. Lo desconocido encendió el temor; el temor, la fábula. La noticia corrió por puertos y tabernas, se fijó en relatos de supervivientes y marcó los mapas con signos de previsión. Desde entonces navegaron con cautela y sigilo, midiendo cada virada, a vela rizada y con órdenes en voz baja.

Pronto cundieron historias no oficiales: figuras que se acercaban a la orilla y se esfumaban cuando alguien intentaba reconocerlas; hogueras que prendían sin mano a la vista; huellas en cubierta al amanecer que no llevaban a parte alguna. Nada de eso era prueba; pero la ausencia de certezas alimenta la imaginación. En la memoria marinera, la isla de las llamas se volvió advertencia. En esas latitudes frías otro relato cobró altura: los gigantes. Antonio Pigafetta escribió sobre un hombre desmesurado que caminaba solo por la playa. Lo llamaron Patagón; de ahí el nombre Patagonia. Las crónicas multiplicaron cuerpos y leyendas. La realidad imponía un dato simple: los aónikenk o tehuelches meridionales rondaban 1,80 mts, mientras muchos marineros españoles apenas alcanzaban 1,60 mts.

Los mapas de la época no se resistieron a la tentación: en más de una cartografía quedaron impresas figuras humanas desproporcionadas entre ríos y montañas; en no pocos relatos, las medidas se estiraron hasta acomodar lo increíble. No era solo ingenuidad: era también el intento de dar sentido a lo que superaba la experiencia. Así, la geografía remota de Magallanes se convirtió en relato y el borde austral en una escena donde el fuego vigila y los hombres se volvían mito.

Casi medio siglo después, Alonso de Ercilla y Zúñiga elevó a Chile a la esfera de la épica con La Araucana, poema en octava real nacido de su experiencia directa en la Guerra de Arauco, fijando como emblema nacional la bravura mapuche. Pero el horizonte geográfico de su siglo dejaba amplias zonas en blanco. Los confines patagónicos permanecían casi fuera de la mirada hispana. Por eso, pueblos anteriores y coetáneos australes, quedaron en penumbra para su relato. No fue desdén, sino límite de experiencia y de información: esas voces entrarían en la letra impresa recién con cronistas y viajeros de siglos posteriores.

Pero las leyendas no venían solas: tras ellas desfilaba el inventario de naufragios. En aquellas aguas, errar el rumbo era menor; lo que realmente se extraviaba era la vida. La nao San Lesmes, capitaneada por Francisco de Hoces, suele figurar al frente de esa lista de desaparecidos; a su lado asoman otras naves tragadas por un mar que, en minutos, cambia de ánimo. Hay olas que nacen sin previo aviso; corrientes que tratan a las quillas como hojas secas; hielos nocturnos que golpean los cascos. Ni siquiera las maniobras correctas garantizaban la salvación: bastaba un cálculo tardío, una niebla inesperada o un golpe de viento para que la travesía se cerrara como una trampa.

Quienes alcanzaban la orilla tras el desastre no hallaban consuelo: al otro lado aguardaban la soledad, el hambre y el viento. No había aldeas cercanas, ni refugios, ni rutas de escape; el soplo obstinado parecía arrancar hasta la esperanza. Testimonios dispersos —no siempre ciertos— hablan de compañeros quebrados por el bramido del weste; de partidas en busca de auxilio que no volvieron; de tumbas someras marcadas con piedras; de ojos —humanos o no— observando desde lejos. Unos juraron ver hogueras en las laderas que respondían a su presencia, como si la tierra llevara el registro. Otros hablaron de una naturaleza que se defendía, devolviendo la visita con silencio y desolación. Con esa crudeza quedó escrita también la empresa de la Corona conducida por Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584, quien logró fundar dos poblaciones en el estrecho —Nombre de Jesús y Ciudad del Rey Don Felipe, luego llamada Puerto del Hambre—, que sucumbieron al desabasto y al aislamiento, espejo implacable de la vida en aquellas latitudes.

Con todo, en esos canales, archipiélagos y fiordos quedó una página que aún conserva calor de gesta; y fueron los marinos de Chile —con Juan Williams a la cabeza y quienes lo sucedieron— quienes lograron domar su aspereza para forjar en Magallanes un porvenir próspero, cargado de promesa y grandeza. Hoy, las rutas están balizadas —gracias a la acción sostenida y permanente de la Armada—, las cartas completadas y la técnica ha atenuado el capricho de los elementos: navegar es más seguro. Pero el respeto por mar y clima no se abandona. Aun así, los marinos saben que hay historias que no se apagan. En la tierra de las llamas nocturnas, en el paso sombrío, en la sombra vasta de la Patagonia, persisten ecos de lo desconocido, brasas de mito y huellas de gigantes. No son demostraciones; son presencias: cicatrices del tiempo que no se tomó el trabajo de desmentirlo todo. Quizá por eso el estrecho mantiene su densidad legendaria; quizá por eso Tierra del Fuego suena a contraseña; quizá por eso la Patagonia convoca la idea de un mundo más grande que nuestros ojos.

Dicen que, en el confín austral, algo acecha en silencio. No es un dios antiguo ni un fuego errante: es el paisaje, que exige humildad. Allí donde el mar abre camino entre océanos, donde la noche esparce brasas en la ribera y los cuerpos se ensanchan frente al viento, el hombre aprende que no todo es suyo. Cada vela es ofrenda; cada carta, conjetura; cada regreso, una victoria sin alarde: una senda oceánica inaugurada en 1520 y afirmada por chilenos en 1843, venciendo el rigor del clima y de la geografía —herencia que hace de Chile hijo del Estrecho de Magallanes.